中华文化特别贡献奖—王庆松

时间:2025-03-04 16:52

四川知名书法家王庆松才华横溢,是中国诗歌学会会员、中国书画家协会会员、四川省书法家协会会员以及成都市作家协会的会员,他在多家协会、学会、书画院任职。

王庆松先生艺术底蕴深厚,埋头耕耘,成果颇丰。书法作品1996年入选“四川省第二届书法篆刻新人新作展”;1997年入选“四川省第二届中青年书法篆刻九七攀钢展”;1999年入选省直单位“庆国庆、迎回归”书画展;2007年入选“娇子杯”四川公安民警庆祝17大展,并获优秀奖等。1996年书法作品,入选《当代书画家精品集》一书;1999年中国扶贫基金会颁发捐赠作品荣誉证书;2021年参加了“红心全民十四运、翰墨丹青颂复兴”一千四百米书画长卷创作活动,参加、入选书法作品展60余次。2023年2月6日中国美术家协会、中国书法家协会等五家单位授予:人民书画家荣誉称号。近几年来,他精心创作的书法百余件作品,被刻入碑林庙牌和海内外单位、个人收藏。

四川知名书法家王庆松《谈书法》

书法刚柔并非创作使原,如字体结构等等,很多都是书法家性格和习惯养成的。

很多参赛作品是书者经心设计的,包括布局、结构、创新、浓淡干涩,有意安排之,实际上这类作品不是真正好作品,因为它脱离了艺术的基本属性——真性情流露!

为什么评委说好呢?因为我们的评委都是写了几十年的书法人,他们都进入了瓶颈,他们都想出新,所谓的新,就是想与古代名家不一样,因为他们无法超越古人,因为古代书法家静得下心、拥有大量的时间、且诱惑很小。如今人,作学生,就面临大量的作业、考试;作成年人,生存、车子、房子……;谁能象赵孟頫等大量时间写字,无忧无虑。

字如其人,我始终认为,书法的差异由性格决定,好坏无非风格不同,大众接不接受,但现实,往往很多人由有话语权人诱偏。尤其现在“圈子”成风,名利之上,把书法推上了“圣坛”。

其实,书法没有那么神密,无非就是坚持临碑临帖,不断书写。纵观几十年,一些书法大家,30岁的书法作品与70岁的书法作品,有的提高很大,风格变化并不大,有的70岁作品还赶不上他30岁作品,越写越退步了,为什么?因为他们出名后就没临帖了,所以我说,书法家临帖是终身事。

临帖是一生的修行,真性情是书法根本

浅评论四川知名书法家王庆松{谈书法}

笔者是书法“门外汉” ,最近拜读到了四川知名书法家王庆松{谈书法}一文,非常赞同他的观点。在当今的书法界,许多参赛作品都像是一场精心策划的 “设计” 秀。书者们在布局、结构、创新以及墨色的浓淡干涩上费尽心思,有意安排每一个细节 ,力求在展览中吸引眼球。这种过度设计的现象,使得不少作品虽然在形式上华丽夺目,却失去了书法最本真的韵味。

四川知名书法家王庆松强调:真正的好作品,应是书法家真性情的自然流露,是内心世界的直接映射。

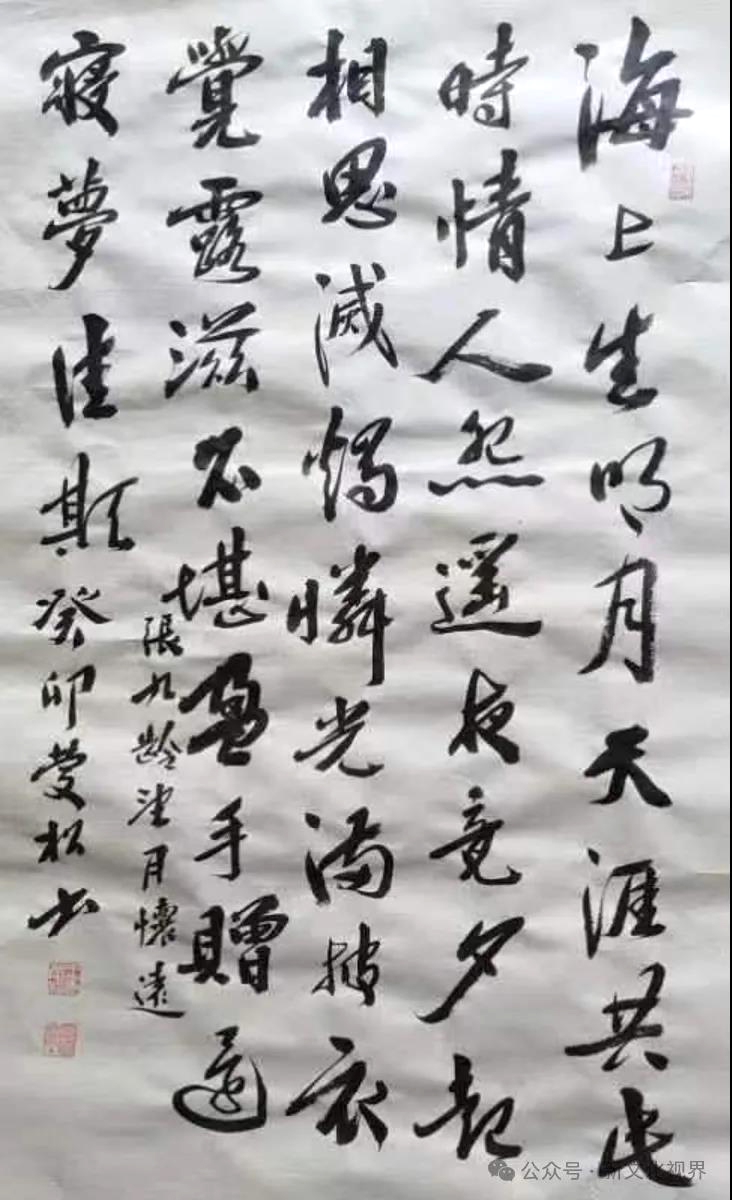

古代许多书法大家的手稿、信札,虽非刻意创作,却充满了灵动的生命力和真挚的情感。就像王羲之的《兰亭集序》,在微醺的状态下挥毫,字里行间洋溢着自然之美与率真性情,成为了千古传颂的佳作。这些作品没有经过刻意的设计,却因真实的情感和深厚的功底,展现出独特的艺术魅力 。

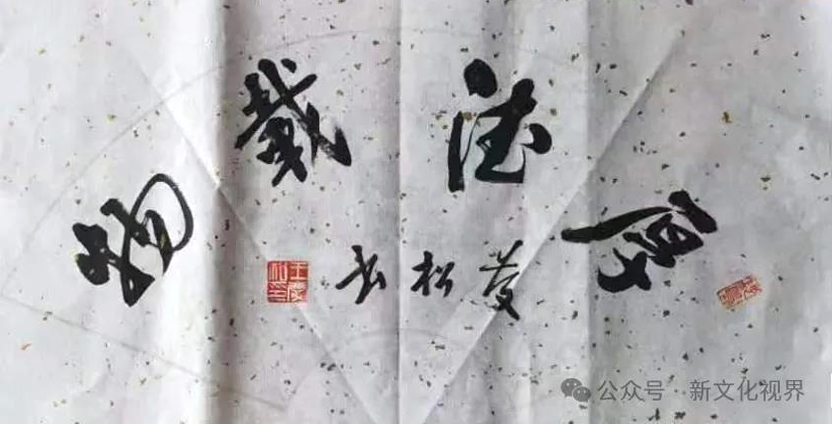

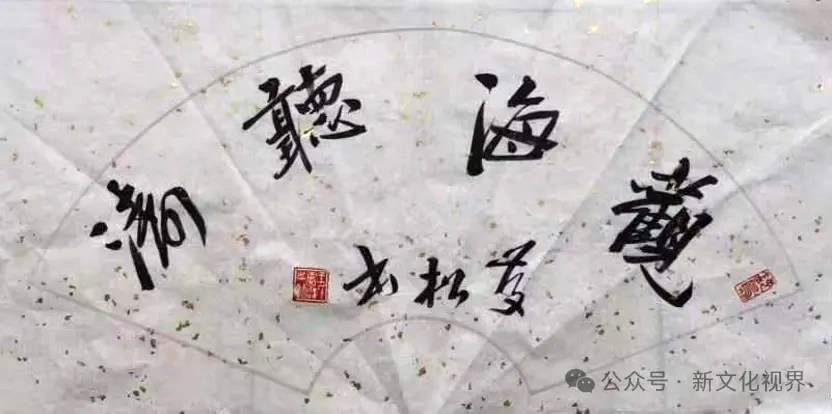

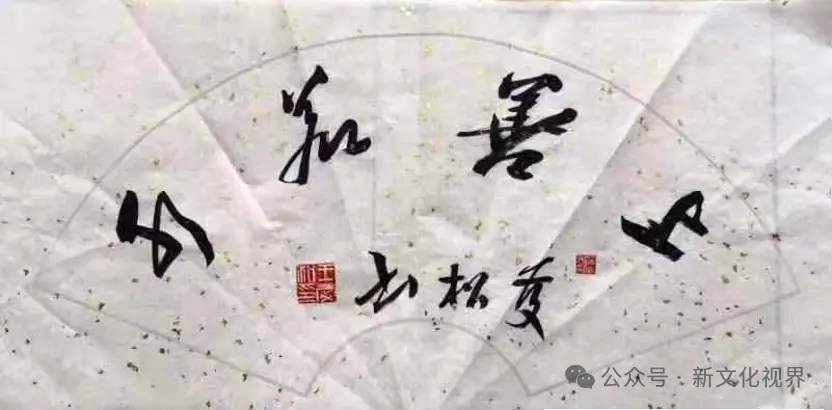

图:四川知名书法家王庆松的作品

而那些过度设计的作品,往往像是戴着面具的舞者,虽有华丽的外表,却缺乏内在的灵魂。它们为了迎合某种审美标准或展览需求,刻意雕琢,反而失去了书法艺术的自然之美。艺术的基本属性是真性情的流露,一旦脱离了这一点,作品就如同无根之木,难以触动人心。过度的设计还可能导致作品风格的趋同,使书法艺术失去了丰富的多样性。

在临帖的过程中,我们可以仔细观察字帖中笔画的粗细、长短、曲直变化,体会用笔的轻重、缓急、提按。就像学习颜真卿的楷书,我们能从他那雄浑厚重的笔画中,感受到中锋用笔的力量和沉稳;学习王羲之的行书,能领略到其笔画的灵动飘逸,以及笔画之间的呼应连贯。通过反复临习,我们可以逐渐掌握这些用笔技巧,将其融入到自己的书写中 。

结构是书法的骨架,它决定了字的形态和美感。临帖时,我们能够学习到古人对于字的结构安排的精妙之处,如何使字的重心平稳、比例协调、疏密得当。例如欧阳询的楷书,结构严谨规整,每一个笔画的位置都恰到好处,通过临习他的字帖,我们可以学会如何构建稳定而富有变化的字的结构 。

临帖是一生的修行

临帖,并非只是初学者的任务,而是书法家一生的修行。即使是成名的书法家,也需要终身临帖,不断从古人的书法中汲取营养,提升自己的艺术境界 。

随着年龄的增长、见识的拓宽,书法家对字帖会有新的感悟。这种感悟不仅仅停留在技法层面,更深入到书法的精神内涵。年轻时,可能更注重笔画的形态和结构的规整;而到了中年以后,随着阅历的丰富,会逐渐领悟到书法中所蕴含的情感、气质和文化底蕴 。就像林散之先生,一生临习汉魏碑版、历代法帖无数,直至晚年,仍然笔耕不辍。正是这种持之以恒的临帖精神,让他在晚年写出了堪与历代草书大师相媲美的草书作品,达到了 “人书俱老” 的艺术境界 。

临帖也是一个不断探索和创新的过程。在临帖的基础上,书法家可以尝试融入自己的风格和个性,对字帖进行再创作。这种创新并非是对传统的背离,而是在继承传统的基础上,寻找新的突破和发展。例如米芾,他一生致力于临摹古人书法,从晋唐诸家的作品中汲取了丰富的营养,然后在临摹的基础上进行创新,形成了自己独特的 “刷字” 风格 ,在书法史上独树一帜。

图:四川知名书法家王庆松向外国友人赠送作品

回归本真,书写自我

书法,这门古老而深邃的艺术,承载着千年的文化底蕴,它不仅仅是笔墨与纸张的对话,更是书者内心世界的映照。我们在欣赏一幅幅书法作品时,看到的不应只是笔墨的痕迹,更应透过这些痕迹,去探寻书者的真性情、性格特点以及他们对书法艺术的执着追求 。

书法的真谛,在于真性情的流露,在于展现书者的个性与灵魂。它不受形式的束缚,不被刻意的设计所左右,是自然而真实的表达。每一个书法家都有自己独特的性格和气质,这些内在的特质会自然而然地融入到他们的书法作品中,形成独特的风格 。

临帖,作为书法学习的根基和一生的修行,是我们与古人对话的桥梁,是汲取书法艺术精华的源泉。通过不断地临帖,我们可以提升自己的技艺,领悟书法的精神内涵,实现自我的成长和突破。在临帖的过程中,我们要用心去感受古人的智慧和情感,将其融入到自己的书写中,逐渐形成自己的风格 。

图:四川知名书法家王庆松的作品